- 2022

建築における「ただならなさ」

背もたれの壊れかけたバスに揺られ、ポルトガルの内陸独特の湿った草原を羊の群れを追い越しながら進んでいく。するとある地点を境に、遠い年月を想わせる角の取れた巨大な岩が地面にゴロゴロと現れ始める。少し離れて、その丸まった巨岩をたっぷりと載せた山が見える。ポルトガルの真んなかを走るエストレーラ山脈の一部だ。その山をぐるりと回り込むようにして登っていくと、バスはモンサントの村に到着する。

ほかのポルトガルの小さな村と同じように、ここモンサントも一日もあればすべての道を踏破できてしまうくらいの広さなのだけれど、ほかと圧倒的に違う点がある。

この村の建物は、遠くからでもわかるほど多くの巨大な岩々を拠り所にして建てられている。巨大な花崗岩が折り重なっている隙間に、まるでおとぎ話の世界のように小さな扉が設えられていたりする。ここではある岩は屋根となり、ある岩は壁となる。岩の間で洗濯物を干し、岩の下で編み物をし、岩に囲まれた広場で結婚式を挙げる。

この村の成り立ちについて、大きな石を神として祀る「巨石信仰」を手がかりにして語る人が少なくないのも無理はない。この巨岩の転がる圧倒的な空間の中に身を委ねてみると、この場所に畏れや神々しさを感じずにはいられない。モンサント(=ポルトガル語で「聖なる山」を意味する)というのは村の名前だけれど、山そのものを指してもいるのだろう。

モンサントに一歩足を踏み入れたとき、もっと言うと、山肌と同化しているこの村をバスのなかから見つけたとき。あのとき感じた「ただならなさ」は一体何だったのだろう。

「なにごとの おはしますをば しらねども かたじけなさに なみだこぼるる(どなたがいらっしゃるのかは知らないけれど、畏れ多くてありがたくて、涙がこぼれてくるよ)」

西行法師が伊勢神宮を訪れたときの気持ちを詠んだこの句は、あの場所に漂う、何か超常的な存在を感じる空気をよく表している。実際に伊勢神宮を訪れたことがある人であれば、この気持ちに大いに共感できるのではないだろうか。

建築を生業としている筆者も、旅行先なんかで「この建築は神がかっている」と表現するしかない体験をすることが稀にある。冷静になって分析できていないだけなのかもしれないけれど、何度訪れても同じように、ある意味打ちひしがれたような気持ちになる場所があるのも事実だ。フランスの建築家ル・コルビュジェにとって、アテネのパルテノン神殿がそうであったように。

「もしパルテノンの前で立ち止まるなら、それを見て内にある弦が鳴ったからであり、軸線に触れたからである。聖マドレーヌ寺院はパルテノンのように基壇、柱列、切妻壁(同じ一次的要素)を持つが、その前では立ち止まらない。聖マドレーヌ寺院はなまの感覚を超えてわれわれの軸線に触れないからであり、われわれは深い調和を感じず、それを見てもその場に釘づけにされない」

―『建築へ』(ル・コルビュジェ-ソニエ、中央公論美術出版、2011年)

立ち止まって釘付けにされてしまうほどの「ただならなさ」。神がかっているとか、霊的な存在を感じるとかいう直感は認めたうえで、それ以外の言葉で、この感覚にもう少し理性的に近づくことはできないだろうか。

ただならない空間について紐解く前に、まずはその逆の、いわゆる普通の「ただなる空間」について考えてみよう。非日常ではなく日常の、ハレではなくケの、只の空間について、改めて考察してみることで、「ただならなさ」の輪郭が浮かび上がってくるかもしれないから。

・「ただなる空間」は持続している

朝起きたら部屋の大きさが突然変わっていることはないし、どこでもドアみたいに扉を開けると毎回違う場所に繋がることもない。エレベーターなどの一部の例外を除いて、一瞬前の空間と現在の空間は連続しているし、それが永遠に続くと信じることで現実は成り立っている。普段の空間は不断の空間なのだ。

・「ただなる空間」は把握できる

大抵の空間は、人間の身体を基準に設計されている。当然ながら、開口は人がくぐれるようにつくられているし、平均的な身長であれば、高すぎて登れない階段に出くわすことはあまりない。いわゆるヒューマンスケールというやつだ。身体の延長として把握できる空間は、説明されなくても使いやすいけれど、そこに謎めいた奥深さはない。

・「ただなる空間」は不完全である

少し概念的な話になるけれど、現実の空間には完全な平面は存在しない。熟練の左官職人がどれだけ丁寧に仕上げた壁であっても、よくみると凸凹していたり不純物が混じっている。同様に、完全な幾何学立体、完全な質点、完全な透明なんかもない。素材、技術、環境などのさまざまな制約によって、完全さとか完璧さというものは、現実世界に持ってくることができない。

持続していて、把握できて、不完全。これらの性質は、安心感や親近感といった感覚と密接に関係している。確かに、日常的にドキドキ、ワクワク、あるいはビクビクしていては身が持たない。では、上記の性質をそれぞれ裏返していったら、果たしてそれはどんな空間になるのだろう。

持続しない空間/オルタナティブ・リアリティ

空間を体験するとき、あなたの身体と心はとても複雑で高度な情報処理を行なっている。

たとえば石造りの教会に入ったとき、あなたは周囲の床、壁、天井と自分との距離を目で捉え、ピンと張り詰めた空気の振動や足音の反響を耳で捉え、木や石のテクスチュアを手足で捉え、外と比べてひんやりと冷たい室温を肌で捉えるだろう。感覚器官を総動員して、あなたは空間を身体で感じている。

もしあなたが建築家であれば、外観からその教会が建てられた年代を推測して、建設当時の姿を想像するかもしれないし、石屋の息子であれば、足場のうえで職人が天井に細工を施す情景を思い描くかもしれない。敬虔なクリスチャンであれば、ステンドグラスに描かれているいくつものシーンを見ながら、大きな聖書の中にいるように感じるかもしれない。もしかしたら、そこがお気に入りの映画に出てくる教会だということに気づいて、そのシーンを思い出しているかもしれない。

空間を知覚するとき、あなたは五感で捉えた様々な情報をきっかけにして、それにまつわる記憶を呼び起こしている。個人的な記憶、あるいは文化や風習といった集団的な記憶が、あなたにオルタナティブ・リアリティ(もうひとつの現実)を見せているのだ。

では、もしそれが仕組まれたものだったとしたら?

例えば宗教的な儀式や呪術などを執り行うための空間は、特定のオルタナティブ・リアリティを参加者に体験させることを目的として作られている。同じ情景を連想させることによって意識を繋げ、一体感や高揚感を生み出す装置としての空間。多くの場合、それは炎や太陽の光を利用した視覚的な演出とセットで設計されている。

フランス西南にあるラスコーの洞窟絵画は、後期旧石器時代にクロマニヨン人によって描かれたとされている。洞窟の中でクロマニヨン人たちは、土や炭で作った顔料を、指や動物の毛や木の枝に乗せて様々な図像を描いた。馬、山羊、羊、雄牛や鹿。真っ暗な洞窟のなかで、手元の灯りや焚き火の炎に岩肌が照らされてゆらめいていく。動物たちは生々しく動き出し、やがて洞窟のなかは草原のイメージで満たされるだろう。世界最古の、天然のVR空間のような洞窟の中で、彼らは狩りの成功を祝い、あるいは次の狩りへのモチベーションを高めていたのかもしれない。

これらの壁画は、奇蹟としてわたしたちの前に存在し、わたしたちに強く親密な感情を好感させる。しかし、その分よりいっそうそれらは理解不可能なものなのだ。それらの壁画は、生きるために獲物を殺害する貪欲な狩人達の呪術的効果に関係するとも言われるが、わたしたちが彼らの貪欲さに無関心であっても、それによってわたしたちは心を動かされるのである。それゆえ、図像の比類なき美と、その美がわたしたちに引き起こす共感は、胸苦しくも宙吊りのままになる。

ジョルジュ・バタイユは『ラスコーあるいは芸術の誕生』(1955年)のなかで、この洞窟空間の「ただならなさ」について、こう語っている。クロマニヨン人のように狩りをした記憶がない現代人であっても、儀式の空間が持つ「比類なき美」によって心を動かされるというのは、とても興味深い。

兵庫県小野市にある浄土寺浄土堂。中央には快慶による阿弥陀三尊像が佇んでいる。鎌倉時代のはじめに重源上人によって建立されたこの仏堂には、一日のうち僅かな時間だけ体験できる、ある仕掛けが施されている。

夕方になると、格子状の建具を通して西日が堂内に差し込み始める。光はやがて朱色に塗られた天井の木組みに乱反射しながら空間を満たしていく。様々な角度からまばゆく照らされた仏像は、まるで全身が発光しているように光を纏いだす。重源上人は仏堂を配置する方角、庇の長さから像の配置に至るまで、細かく指示をだしてこの光の演出を検証、実現したという。

浄土思想には、念仏行者の臨終の際に、阿弥陀如来が二十五菩薩とともに雲に乗って極楽浄土へに導いてくれる「来迎」というイメージがある。西日で染まった真っ赤な空間と、そのなかで光り輝く阿弥陀三尊。浄土寺浄土堂で夕暮れ時に繰り広げられるこの光の演出は、まさにこの来迎のイメージを視覚的に再現している。

夕暮れ時にだけ、仏堂は光あふれる極楽浄土へとその姿を変える。空から降臨した阿弥陀様に導かれて往生していくイメージを、オルタナティブ・リアリティとして参拝者に疑似体験させることで、重源は浄土思想の布教という大いなる目的を達成しようとしたのだ。

ドイツの建築家アルベルト・シュペーアは、1936年のニュルンベルクのナチス党大会において、会場を150基もの対空サーチライトで囲み、夜空に向かって垂直に照射して「光の大聖堂」を作り出した。大勢の参加者の目の前で、文字通り光の速さで巨大な列柱を出現させたのだ。その光景を目の当たりにした人々は、第三帝国の偉大さや恐怖を、強烈な空間体験を通して知ることになっただろう。

同様に光を空に向かって垂直に放つ演出として、ニューヨークの世界貿易センター跡地で行なわれている「追悼の光」がある。88基のサーチライトで「光のツインタワー」を表現するこのプロジェクトは、米同時多発テロ発生から半年後に初めて点灯され、以後毎年実施されている。

物体としてのモニュメントを建てるのではなく、実体のない像としてツインタワーを再現する。すぐに消えてしまうその儚さが、同じタイミングで人々をいっせいに追悼や鎮魂の気持ちへと誘っている。演出の手段としては「光の大聖堂」と同じだけれど、その情景がもたらす心理的な作用は全く違っている。それでも、両者に共通しているのは、刹那に現れる蜃気楼のような空間によって人の記憶に訴えかけ、気持ちや感情を共有させたいという願いだ。

いままで何でもなかったような場所、永遠に続くと思っていた空間が、突然変化したり、何か別の意味を持ち始めたりする。このとき現実空間はオルタナティブ・リアリティと重なりあう。演出が終わったあとも、それは残像のように社会の記憶に残って澱のように空間を満たしていき、年月を経て自律した力を帯び始めるのかもしれない。

把握できない空間/アウト・オブ・スケール

21世紀初頭のホモ・サピエンスの平均身長は約1.7mと言われている。既知の人類として最小とされているホモ・フローレシエンシスの身長は約1.06 – 1.09 m。測定史上最も背が高かったのは、イギリス人のロバート・パーシング・ワドローで、2.72mだった。こうした幾人かの特殊な例を除いて、人類が誕生してからこれまでの約500万年の歴史を紐解いても、ヒトの身長は1-2m付近から大きく変わることはなかった。目線の高さ、腕の長さについても同様だろう。それに対して人類が構築する建築空間は、比較にならないほど急激に大きくなっていった。その最初期、手の届く範囲の領域で留まっていただろう人類の建築行為は、あっという間に身体のスケールを遥かに超えた空間を生み出した。

エジプトにあるクフ王のピラミッドは、紀元前2560年頃に20年前後かけて建築されたとされている。建設当時の姿の高さは約147m、底面の一辺が約230m、容積は約235万m3で、平均2.5tの石灰岩を約270万〜280万個積み上げて建設された。その巨大さは、それまで住居や小屋といった日常の建築しか触れてこなかった人にとってはおそらく初めて体験するものだっただろう。それまで身体的に把握していた身の回りの空間を遥かに凌駕する圧倒的な大きさを前に、スケールの基準としての身体感覚は麻痺し、文字通り「計り知れない」感覚に陥ったに違いない。

「計り知れなさ」は量感に対してだけ感じるものではない。最高水準の技術の結晶を見て、それに携わった労働者、かかった労力、その全てが規格外であることへと思考はリンクしていき、波となって押し寄せてくるものだ。14世紀まで世界で最も高い建築物だったこのピラミッドを前にして陥るこの感覚は、生物としてのヒトの大きさが著しく変わるか、五感を外部化するような電脳化でも進まない限り、古今東西、時空を超えて全人類が共有できるものだろう。

オランダの建築家レム・コールハースによると、建築はサイズがある臨界点を超えてスケールアウトすると「ビッグネス(巨大さ)」という属性を持つようになるという(※1)。

例えば超巨大なショッピングモール建築を想像してほしい。通常建築にはそれを包むファサードがあるけれど、そのショッピングモールは大きすぎ、あるいは複雑すぎて、外観というものが消失してしまっているだろう。エントランス付近の空間とか、テナントのバナー広告といった部分的な要素までしか認識が及ばないはずだ。他にも、建築は都市の要素として語られることが一般的なのだけれど、ショッピングモールくらい巨大な建築になると、街路や公園、宿泊施設なんかも含まれていたりして、都市の一部というよりも都市そのものといったほうがしっくりくる。どこまでが計画された空間なのか、もはや把握することはできない。

ピラミッドのように圧倒的なスケールの把握できない構造物と対峙すると、そこに人智を超えた力を感じ、その神秘性や謎に惹かれてしまう。建設技術が発達して、ある程度知識を持った現代人でさえそうなのだから、当時の人々にとってはただただ巨大というだけで、信仰の対象にさえなりえただろう。宗教建築に巨大なものが多いというのも頷ける。

大きさだけでなく、高さに対しても同様だ。ヨーロッパの街の教会や市庁舎、時計塔のように、周りの建物よりも飛び抜けて高い建物には特別な意味がある。ランドマークとしてだけでなく、モチーフとしても、バベルの塔、象牙の塔、白亜の塔のように、塔という形式は昔から象徴的に使われてきた。

都市のなかにそびえ立つ超高層のタワーマンションは、上階が霞んでしまうほどの異様な高さに対して、登場初期は塔としての神秘性を確かに備えていた。利便性や機能性と同等、あるいはそれ以上に、住居としてはスケールアウトしている高い場所が持っている象徴性に近づきたい、あやかりたいという理由で住みたいと思うケースも多かったのではないだろうか。

ところが、2000年前後のブームによってタワーマンションが乱立したことによって、超高層が風景として日常化してしまった。よほどのことがない限り、ポストに新しいタワーマンションのチラシが入っていても、もはや驚くことはないだろう。段々と神秘性は失われていき、巨大だけれど、おおよそ何が起きているか把握できてしまう。ただならなさは、日常に近づいて多くの人に理解されると、形骸化してしまうのだろう。

大きさ、高さときて、では深さについてはどうだろうか。作家の谷崎潤一郎は著作『陰翳礼讃』(中央公論新社)のなかで、電灯のない日本家屋の伝統的な空間の奥に広がる深い静寂の闇について思いを馳せている。

種明かしをすれば、畢竟それは陰翳の魔法であって、もし隅々に作られている蔭を追い除けてしまったら、忽焉としてその床の間はたゞの空白に帰するのである。われらの祖先の天才は、虚無の空間を任意に遮蔽して自おのずから生ずる陰翳の世界に、いかなる壁画や装飾にも優る幽玄味を持たせたのである

暗がりが部屋の角や縁を隠し、全体像を把握できなくさせる。それは物理的な空間の大きさではなくて、奥に行くほど暗くなったり靄がかったりしてフェードアウトしていく空間の「深さ」によるものだ。谷崎は「幽玄味」という言葉で、この物理的な巨大さとは別の意味で計り知れない空間に漂うただならぬ気配を切り取った。

深い森、深い海という表現があるように、私たちは昔から、大自然に対しても深さという尺度で畏怖の念を抱いている。それがたとえ物量として捉えられなくても、具体的な面積を知らなくても、目に見える範囲のさらに奥には、靄がかかった空間が蜃気楼のようにゆらめきながら無限に続いている気がするのだ。

そしてその靄の向こうに、私たちは色々な存在を空想してしまう。「森の向こうの土地」という意味のトランシルバニア地方はドラキュラや狼男の故郷だし、大航海時代の地図には海の端には怪獣が描かれている。西行法師がただならない気配を感じ取った伊勢神宮の神域も、周囲を森に囲まれている。空間の広さや高さ、深さの計り知れなさは、そのまま想像を膨らませるための余地や余白と直接的に結びついているのだろう。

山岳信仰や海洋信仰といった括りを抜きにしても、大自然によるスケールアウトした空間を目の当たりにして、そこに人智を超えた存在の意識や意図を認めてしまうのはごく自然なことだろう。そのオーラにあやかろうと、人が集まってくるのもまた自然なことだ。巨岩の隙間に住まうことを決めたモンサントの最初の村人たちも、巨大な岩をゴロゴロと転がすほどの大きな力を持った「何か」に物理的に近づくことで、外敵から身を守りたい、仲間を繁栄させたい、安心して暮らしたいといった切実な願いを託そうとしたのかもしれない。

ここまで空間的なスケールについて見てきたけれど、時間的なスケールについても同じだろう。「いまさっき」と「すぐそこ」、「いつか昔」と「どこか遠く」のように、時間的な距離と空間的な距離は肌感で似ている。記憶が薄れて情景に靄がかかっていく感覚と、距離が離れて遠景に霞がかかっていく感覚も本質的に同じものだ。

ただし、これは時間が直線的で不可逆なものとしてイメージされている社会を前提としている。

古代文明の遺跡や歴史的な遺構、廃墟といった場所にただならなさを感じるのは、その栄枯盛衰が凝縮した退廃的な空間のロマンももちろんあるけれど、ただただすごく古いという理由によるところも大きい。「悠久」とか「遥か」という言葉で表現されるような、あるスケールを超えてとてつもなく長い時間に直面すると、私たちは空間と同じように計り知れない感覚に陥る。想像できないほど長い時間そこに建っているというシンプルな事実から、蓄積した時間が重厚な量として押し寄せてくるのだ。浸食や崩壊といったエントロピー増大の法則に長い時間抗ってきたことで、空間が強大な力を帯びている。

18世紀頃に流行した、遺跡や廃墟をモチーフにした絵画が描いているものは、遥か長い時間そのものだ。その光景は現在から見ていつか滅び「た」遠い過去かもしれないし、いつか滅び「る」遠い未来なのかもしれない。

建築には大きく分けると、完成直後が最も輝いているタイプと、完成後時間が経てば経つほど凄みが増してくるタイプがある。

シュペーアは、建築は建設から何千年も経って廃墟になってもローマやギリシアの遺跡のように美しくあるべきだという「廃墟価値の理論」を提唱した。未来に廃墟になった姿を想像して、現在の建築を設計する。それは建築に蓄積していく時間を、未来から前借りするようなやり方だ。

長い時間はやがてオーラとして物や空間に留まりだす。それはいわくや怨念、妖怪といったネガティブなイメージをとることもあれば、付喪神や守り神と言った御利益を感じるイメージをとることもある。具体的な言い伝えなどがなくても、年月そのものに対して、私たちは無条件に敬意を覚え、そのエネルギーにあやかろうとする。古民家や歴史的建造物に住んだりするし、もっとインスタントには、インテリアに古材を使ったり、アンティークやビンテージの家具を購入したりするのだろう。長い年月を経てもたらされたただならなさを、パッケージ化して利用しているのだ。

純粋な空間/パーフェクション

建築を設計するには、スケッチや図面、模型やCGなどを使って、頭のなかにあるイメージを一旦頭の外に出す必要がある。喫茶店で紙ナプキンにペンでスケッチをすることもあれば、パソコンやタブレットを使ってデジタルに作図をすることもある。そこから少しずつアイデアを詰めていき、施工者が工事を進め、建築として完成させるというのが一般的な流れだ。

どんなに力のある建築家であっても、頭のなかで思い描いたイメージをそのまま現実世界に再現することはできない。文字通り、「理想と現実は違う」のだ。物理法則や敷地条件、施工技術や政治経済といった様々な制約に対して、従う、抗う、工夫する、妥協する、といった選択を繰り返していく。最初に頭で考えた空間のイデアは、少しずつ現実によって最適化されて改変されていく。良し悪しの問題ではなく、その一連の選択も設計という行為の一部だし、それが醍醐味でもある。

でも、だからこそ、純粋さや完全さをもった、イデアをそのまま建ちあげたような空間が現れると、私たちは無条件に敬意や畏怖の念を覚え、ただならなさを感じてしまう。そんな空間はこの世に存在するはずがないということを本能的に知っているからだ。

完全さをテーマにした表現や作品は多い。そこには現実をイデアに近づけていく力が宿っている。アニッシュ・カプーアは、当時世界で最も純粋な黒色物質だった「ベンタブラック」を用いて作品を制作した。可視光の最大99.965%を吸収するこの物質は、影よりも夜の闇よりも黒い、日常生活には存在しない理想的な黒色をしている。ありえないほど純粋なものを知覚するというのは、脳が誤作動を起こしかねないほど強烈な体験だ。リアルの中にアンリアルが混ざり、拠り所を失った意識は段々と現実から乖離していく。

ジェームズ・タレルによって世界各地に制作されたシリーズ「Sky Space」は、天井に空いた穴で切り取られた空を鑑賞する一連の作品だ。見上げたときに穴の厚みを感じさせないよう、エッジをできるだけシャープにするなどの細心の注意が払われている。天井の見かけの厚みを無くすことで、部屋を包んでいる壁の厚みも無くなってしまったように感じる。そのとき、空間からは物性が消えて、切り取られた空の動きだけが現象として浮遊する。タレルのこの部屋にキャプションをつけるならば、「天窓が開いた部屋」というよりも「壁の厚みを感じない部屋」なのだ。

あるとき、金沢21世紀美術館に常設されている「Sky Space」シリーズのひとつを見に行くと、雨のせいか天窓の隅に染みができていた。それを確認した途端、魔法が解けたように現実に引き戻されたような気持ちになった。失われたはずの部屋の物性が、雨染みによって意識に戻ってきてしまった。針の上に玉を乗せるような緊張感で成立していた空間の完全さが、些細なことであっというまに霧散してしまったのだ。

作品ではないけれど、部屋全体を吸音材で覆うことで音の残響を限りなくゼロにした無響室という空間がある。音を発しても、跳ね返ってこない部屋。つまり聴覚的には、そこには床、壁、天井がないのだ。目には見えているのに、耳にはその存在を捉えられない。光を吸収するベンタブラックのように、無響室は音を吸収する。部屋のなかにいるという視覚情報と、部屋の外にいるような聴覚情報が同時に入ってくることで、眩暈にも似た感覚に陥る。

光のない空間、厚みのない空間、音のない空間。日常の中から何かが失われた空間はただならない。そこではあるはずのものがないという経験と認識のずれが、幻肢痛のように身体感覚に影響を及ぼすのだ。

車で走っていて、幹線道路に巨大な塔状の立体が立ち並んでいるのを見たことがないだろうか。いわゆる地下道路のための換気塔の地上部なのだけれど、巨大な幾何学立体が日常のなかに何事もないような顔でそびえ立っている姿は、窓も何もない、建物なのか装置なのかすらもわからないそのストイックな見た目も相まって、どこかリアリティがなくて嘘っぽい。

立方体や球体といった純粋な幾何学立体は本来、自然界には存在しない。直線でさえ、よく見ると曲がっていたりして簡単には見つけることができない。逆に言うと、現実世界に純粋な幾何学立体を見つけたら、それだけで異常事態だ。「2001年宇宙の旅」に登場する謎の直方体モノリスの異様さは凄まじかったし、テレビ版エヴァンゲリオンの第五・六話に登場する第五使徒ラミエルは、完全に正八面体の形状をして街中に現れた。正確には「四次元立方体の三次元空間への射影」なのだそうだけれど、巨大な幾何学立体が空中に浮かんでいる劇中のイメージは大変にインパクトがあった。それはアナログの世界に突然デジタルの理(ことわり)を持ち込んだような、強烈な違和感だ。

ミース・ファン・デル・ローエは、建築のなかのどの場所においても機能にムラができないような、「均質空間(ユニバーサル・スペース)」という概念を提唱した。

空間の均質さを成立させるためには、たとえば床は完全に水平でなくてはいけないし、仕上げのパネルなどはグリッドによって厳密に制御されていなくてはいけない。彼の設計したバルセロナ・パビリオンの屋外の床タイルは、雨水排水のために勾配がついてしまうのを避けるために、精緻なディテールの二重床になっている。自然界に存在しないような理想的な均質空間を現実に再現しようと、執拗なまでに水平、垂直にこだわった細部。空間の純粋さ、単純さを守るために、大変なエネルギーを費やしているのだ。神は確かにそこに宿るだろう。噂によると、ミースはシーグラムビルの設計の際、天井照明がまばらに点灯することを嫌がって、すべての電灯をスイッチひとつでオンオフできるようにする計画を提案していたという。

現実からしがらみや雑音が整理されてイデアに近づいていくほど、建築はピュアになっていくと同時に嘘っぽくなっていく。では反対に、3DCGなどで計画された架空の建築はどうだろう。つくられた世界ゆえ、不確定要素はまったく無い。そこは道端の石ころや風の流れさえ意図的に計画された、100パーセント恣意的な世界だ。クリエイターという「創造神」がいる世界において、ただならない空間は果たして存在できるのだろうか。

建築を実現させるために、妥協や矛盾を飲み込む必要があるのならば、建築家の思想や理想を最も純粋に反映するためには、そもそも建てなければいいのだ。これは頓知でも皮肉でもない。架空の、つまり現実には建てない建築は「アンビルト」と呼ばれ、建築表現におけるひとつのジャンルになっている。

建てずに空間を表現する方法は、古典的なものだとドローイングやコラージュを用いたものがある。やがてコンピューターが登場すると、3DCGなどによる空間表現が映像の分野を中心として発展してきた。最近ではVR技術の発展によって、つくられた3D空間に入ることさえできるようになっている。コンピューターの演算能力やインターネットの通信速度がいまのペースで上がっていき、そこに匂いや触感の再現技術が加われば、現実に存在している空間に入っているのと変わらない体験が提供される日も遠くないだろう。現実世界では虚構に近づいていくほど、空間がただならない雰囲気を帯びてきたのに対して、虚構の世界では最先端の技術を注ぎ込んでまで、空間を現実に近づけようとしているのはおもしろい。

3DCGのリアリティはコンピューターの技術に依る所が大きい。現時点ではあえてフィクションをフィクションとして割り切った表現もあるけれど、リアル過ぎず、嘘っぽ過ぎない、そのあわいの、現実と虚構の円環をループするクラインの壺のような体験に、強い魅力や可能性を感じている。

筆者はその現実と虚構の円環をテーマにした架空の建築を提案するユニット「フィクショネス(Ficciones)」に所属している。

フィクショネスが3DCGの世界に設計した架空のホームセンター「バベル(BABEL)」には、実物大の正確な建設資材や金物の3Dデータが3DCGの建物の中に大量に陳列されている。「バベル」のデータをダウンロードして専用のソフトで開けば、その建物のなかを自由に歩くことができる。六角形の部屋が上下左右に反復していくような空間構成で、商品が増えれば、それにつれて部屋も増えて建物が大きくなっていく仕組みだ。そのため、このホームセンターには外観がない。

「バベル」のなかで物色した金物のデータは、3Dプリンタなどを使ってプリントアウトすれば現実世界に取り出せるので、本物のホームセンターで金物を探す行為と本質的には変わらない。今後スタートレックのレプリケーターのように、物質と情報、現実と虚構の境目を曖昧にする技術が次々に登場するだろう。そして空間も御多分に洩れず、現実と虚構のあわいをどう設計するか、問われることになるはすだ。

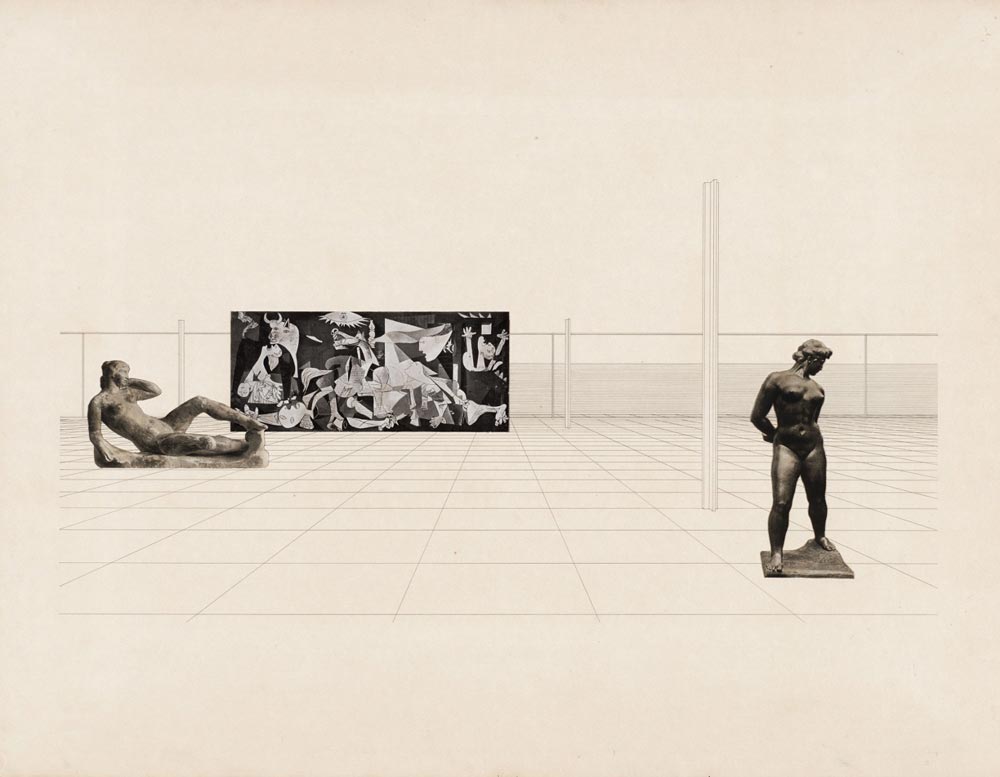

実在する美術作品をオンラインで展示、販売するための架空のギャラリー「エレメント(ELEMENT)」を、2018年に閉場した旧築地市場を再利用する計画として提案した。ニューヨークのビーコンは元印刷工場だし、ロンドンのテートモダンは元火力発電所だ。役目を終えた巨大な建造物をギャラリーやミュージアムとして転用するという意味では王道なのだけれど、ほかのプロジェクトと決定的に異なるのは、元築地市場の建屋は2020年の時点で完全に解体されて存在しないということだ。つまり、「エレメント」は虚構の既存建物に虚構のリノベーションを施した虚構の建築なのだ。既存建物の3Dモデルは、公開されている図面などの資料を元にできるだけ忠実に立ち上げている。ここで取り扱う作品は原則、実在していて購入すれば現実世界の住所に届くことになっている。

特定の展示に合わせてその都度特設されるバーチャル会場ではなく、「エレメント」ではある展示が終わっても、次の展示が会場構成を変えて企画される。現実の展示と同様、展示壁は都度つくることができるけれど、柱梁などの構造はいじれない。簡単にゼロから始めることができてしまう虚構の空間だからこそ、あえて変えられない場所を設定してそれを遵守することで、記憶の拠り所になることができる。実在するギャラリーと同じように、ひとつの建築として自律しているのだ。

実在していても、していなくてもいい。そんな存在としての建築が市民権を得ることは可能なのだろうか。興味は尽きない。

辻褄をあわせるように

ただならない空間に立ち入ったとき、私たちは色々な形で理由をつけて現実と辻褄を合わせ、折り合いをつけ、腑に落とそうとする。

霊的な存在、まだ見ぬ宇宙の法則、解明されていない脳の働き。ただの気のせい。そこに救いを求めることもできるし、畏れを抱くこともある。実際のところ、真相は何でもいいのかもしれない。ただならない空間が秘めている謎や、訳のわからなさは、そのまま想像力を掻き立てるポテンシャルなのだ。 人間は、わからないことをわかろうとする生き物だ。SFやミステリー、歴史考証やお笑い。みんな現実と虚構とのズレを埋める作業に熱狂している。原因を突き止めたり、真相を解明するためではなくて、わかろうとする行為そのものが、どうしようもなく楽しいから。

脚注

※1 『S,M,L,XL』(レム・コールハース、筑摩書房、2015年)収録「ビッグネス、または大きいことの問題」より

参考文献『Arquitectura popular em portugal』(ポルトガル建築家協会、Ordem dos Arquitectos、2004年)/『陰翳礼讃』(谷崎潤一郎、パイインターナショナル、2008年)/『時間と自由』(アンリ・ベルクソン、岩波書店、2001年)/『S,M,L,XL』(レム・コールハース、Monacelli、1998年)/『建築をめざして』(ル・コルビュジェ、鹿島出版会、1967年)/『ラスコーの壁画』(ジョルジュ・バタイユ、二見書房、1975年)/『夢と魅惑の全体主義』(井上章一、文藝春秋、2006年)/『時間の比較社会学』(真木悠介、岩波書店、2003年)/『サピエンス全史』(ユヴァル・ノア・ハラリ、河出書房新社、2016年)/『イコンとイデア―人類史における芸術の発展』(ハーバート・リード、みすず書房、1957年)/『近現代建築史論―ゼムパーの被覆/様式からの考察』(川向正人、中央公論美術出版、2017年)/『神殿か獄舎か』(長谷川堯、鹿島出版会、2007年)/『エウロペアナ 二○世紀史概説』(パトリク・オウジェドニーク、白水社、2014年)/『伝奇集』(ホルヘ・ルイス・ボルヘス、岩波書店、1993年)/『UNBUILT』(磯崎新、TOTO出版、2001年)/『見えがくれする都市』(槇文彦ほか、鹿島出版会、1980年)

文:大野 友資

初出:2022年3月1日発行

『広告』vol.416 特集:虚実